ARTE RUPESTRE EN ARAGÓN (1998-2018)*

CATÁLOGO DE YACIMIENTOS DE HUESCA (118-123), por Manuel Bea Martínez (Coordinador)

*Editado por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

HISTORIA

Las, hasta el momento, únicas representaciones paleolíticas pintadas de Aragón fueron descubiertas en Septiembre de 1978 por el equipo del Museo de Huesca en el transcurso de unas prospecciones dirigidas a la catalogación de estaciones rupestres.

A pesar de la gran importancia de estas manifestaciones, tan sólo se han publicado estudios parciales, avances o trabajos de síntesis (Baldellou 1981, 1987, 1989b, 1991a, 1991b, 1991c, 1992b 1994a, 1994b; Beltrán 1993a; Beltrán y Baldellou 1980; Ripoll et alii 2001; Utrilla 2000), circunstancia motivada por la minuciosidad del análisis con el que se estudian las representaciones y por el estado de conservación de las mismas. Buena parte del techo de la cueva, e incluso las paredes, se muestra muy ennegrecido por la acción del humo o cubierto del polvo en suspensión generado por el antiguo uso de la cavidad como corral para el ganado.

El estudio reciente de las pinturas por medio de avanzados sistemas de documentación ha permitido identificar la existencia de figuras hasta el momento no conocidas (Ripoll et alii 2001). La riqueza arqueológica de esta cueva no radica únicamente en las, ya de por sí, importantes manifestaciones rupestres, sino también en la ocupación humana de la misma desde el Paleolítico Medio con el hombre de neandertal, y a lo largo de una larga secuencia perteneciente a diferentes momentos del Paleolítico Superior (Auriñaciense, Solutrense y Magdaleniense). Diversas campañas de excavación han permitido recuperar elementos de cultura material pertenecientes a los horizontes culturales apuntados (Baldellou y Mir 1984; Mir 1987), siendo las dirigidas por P. Utrilla y L. Montes en 2005, cuyos resultados todavía permanecen inéditos, las que han corroborado la ocupación humana en diferentes momentos del Paleolítico Superior.

LOCALIZACIÓN

La cueva de la Fuente del Trucho se localiza en el barranco de Villacantal, que desagua en el Vero por su margen izquierda. La composición e incluso la morfología adoptada por el propio barranco varía a lo largo de su recorrido. Así, mientras que la zona inicial del mismo se define por los estrechos y tortuosos cañones de altas paredes calizas, mediado su recorrido estas formaciones se suavizan, abriéndose espacios que liberan al caminante de las angosturas iniciales.

La cueva se localiza en una barrancada lateral del abrigo, la derecha según se baja hacia Alquézar, villa que resulta prácticamente visible desde las inmediaciones de la cavidad. La cercanía física a otros abrigos decorados, levantinos y esquemáticos, resulta manifiesta, compartiendo con las estaciones de Arpán, situadas a unos 800 metros aguas arriba, idéntico entorno.

Justo en frente de la cueva, casi yuxtapuesta a ésta, se localiza una fuente o surgencia natural que, en la actualidad, sólo fluye cuando el sistema kárstico del que forma parte rebosa agua después de copiosas lluvias. Esta fuente da nombre, junto al “trucho”, o agujero de la pared, a la propia gruta.

A pesar del apelativo de cueva, lo cierto es que se trata tan sólo de una cavidad de grandes dimensiones, en la que la abertura de la boca alcanza los 22 metros y la profundidad máxima los 24. Así pues, la luz natural llega a todas las partes de la cueva o, si no lo hace directamente, al menos el interior no se sume en la oscuridad absoluta, gracias a la orientación SE de la boca.

La cueva se divide en dos estancias. La primera de ellas tiene forma circular, un alto techo cupuliforme, con un suelo inclinado de roca que no ha conservado relleno alguno y para cuyo acceso es necesario subir un escalón rocoso natural formado por una colada calcítica en cuya zona derecha se representaron algunos grabados zoomorfos. Esta pequeña cavidad es la que cuenta con el agujero circular que da nombre al abrigo y hace que se encuentre permanente iluminada por la luz del día.

La segunda estancia es la más grande, con una morfología ligeramente ovalada, el techo aparece relativamente plano, si bien se eleva progresivamente hacia el interior de manera que el observador puede erguirse en el mismo, excepto en la mitad Sur hacia donde desciende haciendo imposible acceder a determinadas zonas si no es arrastrándose. El suelo de la cueva se compone de tierra muy suelta, con abundantes cantos calizos caídos del techo y paredes de la misma, todo ello combinado con un fino polvo de probable origen orgánico atendiendo al uso como corral del recinto. El suelo natural se eleva progresivamente hacia el fondo de la cueva, apareciendo en forma de pequeños escalones en el último cuarto de ésta.

En esta cavidad es donde se localizan las pinturas rupestres que aparecen tanto en el techo como en las paredes, sin que hasta el momento se hayan descrito más elementos grabados que una serie de trazos lineales. La distribución de las pinturas parece darse por toda la cueva sin excepción, si bien parecen concentrarse en mayor número en la parte derecha y en el fondo de la cueva, circunstancia motivada, tal vez, por el mayor ennegrecimiento de la mitad izquierda de la cavidad que podría enmascarar u ocultar otras pinturas.

DESCRIPCIÓN

Son dos las zonas decoradas bien delimitadas tanto física, como temática y técnicamente observables en la cueva. Por un lado se encuentra el denominado “santuario exterior”, por encontrarse en la boca de la cueva, compuesto exclusivamente por grabados. Éstos presentan en todo momento un surco ancho y bastante profundo, en el que en algún caso resulta posible advertir su realización mediante repiqueteado. La figura central del panel es la de un gran oso realizado en bajo relieve mediante la técnica de excisión. El animal, orientado a la derecha, aparece en la típica posición de hibernación adoptada por los miembros de esta especie. Unos abultados y redondeados cuartos traseros se van estrechando progresivamente, describiendo la joroba del animal, para terminar en una pequeña cabeza en la que se destaca el hocico del oso. Ningún otro rasgo o detalle anatómico fue realizado en su representación. Por encima de esta figura, aparece una especie de signo en forma de huella de oso para cuya realización se aprovecharía una cazoleta natural redondeada a la que se añadieron cuatro apéndices apuntados como las uñas o zarpas del animal.

A la derecha de estas figuras aparecen una serie de representaciones grabadas entre las que es posible distinguir al menos tres figuras parciales de animales. En la parte alta de este conjunto, bastante afectado por alineaciones de pequeños gourgs, se localiza la cabeza de un caballo orientado a la izquierda en la que se aprecia el morro redondeado y el ojo. Más abajo y hacia la izquierda se observa una nueva cabeza, alargada pero más estrecha que tal vez pudiera identificarse como la cabeza de un reno a partir de su característica cornamenta y que, quizá, pudiera haberse representado entero. La tercera de las figuras se correspondería nuevamente con la cabeza de un animal, esta vez orientado a la derecha, con un trazo bastante seguro y en la que se representó una oreja puntiaguda, un hocico rectilíneo, la nariz y el ojo. Esta figura, identificada como una nueva cabeza de caballo, podría asimismo describirse como la de un felino. En este sentido, cabría destacarse que las cabezas de los animales herbívoros (caballo y posible reno) se orientan hacia la izquierda o exterior de la cueva, mientras que las de los carnívoros (oso y posible felino) lo hacen en sentido opuesto, hacia el interior.

Otros restos grabados con la misma técnica dificultan la realización de una lectura más clara del panel.

Las únicas representaciones pictóricas localizadas en el exterior de la cueva se corresponden con una serie de digitaciones en color rojo desvaído que parecen enmarcar el agujero o “ventana” de la cueva en su zona exterior.

La mayor parte de las pinturas aparecen en el interior de la cavidad de mayores dimensiones, constituyendo el denominado “santuario interior” por oposición al de los grabados.

Las representaciones pintadas destacarían originalmente sobre la roca de color blanco, tonalidad apreciable en algunas catas de limpieza realizas en determinadas zonas de la cueva.

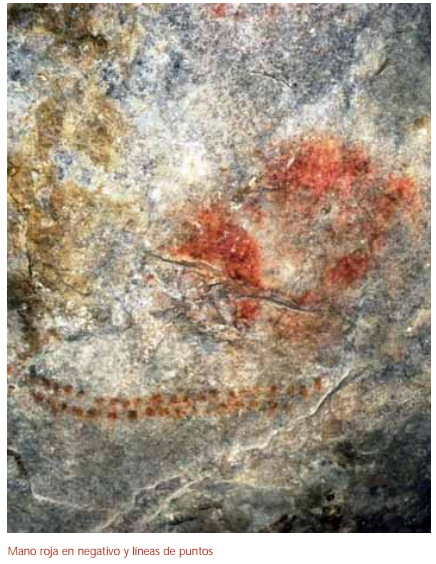

Las figuras se realizaron fundamentalmente en color rojo, si bien se encuentran algunos ejemplos en negro. Las representaciones pictóricas se distribuyen en 22 paneles diferentes, habiendo sido contabilizadas en la revisión más reciente de las mismas hasta 140 figuras, restos o manchas. Entre éstas existen una serie de figuras identificables como manos en negativo, caballos y un cáprido, así como agrupaciones de puntos y signos de críptica identificación.

Las figuras zoomorfas más destacables por su número y conservación pertenecen a representaciones de caballos, normalmente cabeza y cuello, de los que se reconocen hasta 9 ejemplares pintados en rojo. Tres de éstos fueron representados incompletos, sólo la cabeza y parte del cuello, con una serie de convenciones características compartidas, como la crinera en escalón, morro de pato e interior listado. En un caso, en el que el animal aparece acéfalo, se aprecia el despiece interior en “M” del cuerpo del animal y una curva cérvico dorsal bastante marcada.

Esta última característica se aprecia también en otra representación de équido realizada en la zona interior derecha del techo, apreciándose además la clásica convención de una sola pata por par en forma de paréntesis.Este figura se opone al prótomo de otro caballo de cuello muy alargado y carente de detalles.

Otro interesante conjunto es el formado por los signos trilobulados realizados en rojo. Estos elementos, identificados como posibles vulvas por A. Beltrán, se localizan preferentemente en dos zonas bien diferenciadas: en el techo bajo de la zona Norte de la cueva y en

la cornisa del fondo de la misma. Estas representaciones pueden aparecer asociadas a otros elementos decorativos, como manos, caballos o series de puntos.

En este mismo apartado de signos o elementos gráficos de carácter simbólico destacan las agrupaciones de puntos que pueden aparecer conformando largas alineaciones ordenadas en distintos niveles, como en la cornisa interior de la cueva en la que aparecen a lo largo de más de 6 metros de longitud, o bien constituyendo complicadas formas de difícil interpretación que en algún caso, y dado que se localizan en el techo, han sido interpretadas como la bóveda celeste (Beltrán 1993: 33). Estas agrupaciones suelen aparecer en relación con otros elementos decorativos, caballos y signos trilobulados al fondo de la cueva, o manos en negativo en diversas zonas del techo.

Son, tal vez, las manos el grupo más espectacular de los elementos decorativos que contiene la cueva, ya que conforma un íntimo nexo de unión con los artistas paleolíticos. Hasta el momento se han contabilizado en total 39 manos en negativo, es decir, la impronta vacía dejada por a mano apoyada en la pared alrededor de la cual se distribuyó el colorante. Éstas aparecen en diversas zonas de la cueva, tanto en el techo como en las paredes, si bien se aprecia una cierta concentración en el friso interior de la cavidad.

Casi todas se realizaron en rojo, aunque en tres casos fue el color negro el elegido. Curiosamente, estos tres ejemplos tienen unas dimensiones bastante reducidas, por lo que, tal vez, pudieran pertenecer a niños. Estas manos aparecen infrapuestas, según se afirma en el estudio más reciente sobre la cueva, a las agrupaciones de puntos en el techo de la misma a las que se asocian.

Un rasgo singular de las representaciones de este tipo es que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las cuevas con decoración paleolítica, un alto porcentaje de las manos aparecen incompletas, es decir, les faltan falanges, bien porque tuvieran los dedos mutilados, bien porque se doblaran al dejar la impronta.